In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana

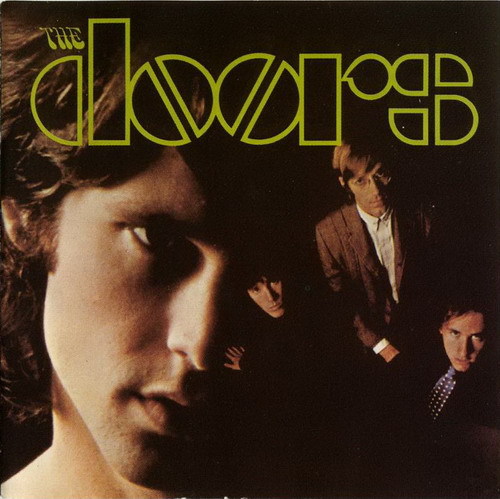

1. THE DOORS "Break on Through"

2. THE DOORS "Soul Kitchen"

3. THE DOORS "Alabama Song"

4. THE DOORS "Light My Fire"

5. THE DOORS "Back Door Man"

All’inizio del triennio che rivoluzionerà la storia del rock (1967-’68-’69) esordiscono i Doors di Jim Morrison. In America è la stagione d’oro degli hippy e del pacifismo, dell’acid-blues di Jefferson Jefferson Airplane e Grateful Dead, ma anche del rock decadente dei newyorkesi Velvet Underground. Mentre a San Francisco e in tutta la Bay Area si celebrano i fasti del “flower power” tra nuvole di fumo e sesso libero, nelle cantine di Los Angeles si propaga sotterranea la leggenda di questo quartetto, che sul palco riesce a infiammare l’audience grazie alle performance insolenti del suo carismatico frontman. I Doors si muovono su coordinate artistiche del tutto atipiche per il sound dell’epoca. Il loro obiettivo è espandere il rock oltre i suoi confini, oltre quelle “porte della percezione” descritte dal poeta visionario William Blake e riprese dall’autore inglese Aldous Huxley nel suo trattato sugli effetti della mescalina “Le Porte della percezione”. Da qui la scelta del nome da parte di “Lizard King” Morrison e della sua corte.

All’inizio del triennio che rivoluzionerà la storia del rock (1967-’68-’69) esordiscono i Doors di Jim Morrison. In America è la stagione d’oro degli hippy e del pacifismo, dell’acid-blues di Jefferson Jefferson Airplane e Grateful Dead, ma anche del rock decadente dei newyorkesi Velvet Underground. Mentre a San Francisco e in tutta la Bay Area si celebrano i fasti del “flower power” tra nuvole di fumo e sesso libero, nelle cantine di Los Angeles si propaga sotterranea la leggenda di questo quartetto, che sul palco riesce a infiammare l’audience grazie alle performance insolenti del suo carismatico frontman. I Doors si muovono su coordinate artistiche del tutto atipiche per il sound dell’epoca. Il loro obiettivo è espandere il rock oltre i suoi confini, oltre quelle “porte della percezione” descritte dal poeta visionario William Blake e riprese dall’autore inglese Aldous Huxley nel suo trattato sugli effetti della mescalina “Le Porte della percezione”. Da qui la scelta del nome da parte di “Lizard King” Morrison e della sua corte.

Spalancate le porte dell’universo sonoro del quartetto, ecco uno dei debutti più folgoranti della storia del rock. Visionario, sensuale, oscuro, selvaggio, “The Doors” (1967) è un saggio del talento poetico di Morrison, ma anche della straordinaria abilità degli altri tre musicisti: Robby Krieger, ottimo compositore e chitarrista, capace di spaziare dal flamenco a un particolare genere di chitarrismo “bottleneck”, Ray Manzarek, tastierista e organista in grado di comporre ed eseguire anche melodiche linee di basso, John Densmore, batterista jazz in perfetta sintonia con i tempi teatrali e i rituali ipnotici della band.

Dalle session nei mitici Sunset Sound Recorders prende vita un magma sonoro incandescente, che amalgama blues e rock psichedelico, beat generation e poesia decadente, liturgie occulte e ritmi esotici. E le liriche declamate da Morrison, sorta di sciamano dal fascino ipnotico e inquietante, sono un pugno in faccia ai valori precostituiti. A cominciare… dalla fine: “The End”, ovvero la versione rock del mito di Edipo che sfocia nella celeberrima e iper-censurata strofa “Father, I want to kill you… Mother, I want to fuck you”. È un lungo, sfibrante raga, perso in un mare di ricami orientaleggianti, di improvvisazioni sonore, di vortici psichedelici che annebbiano la mente e la ipnotizzano, per poi folgorarla con un finale da elettroshock, in cui chitarra, organo e batteria convergono in un vertiginoso crescendo. Consumato attore teatrale, oltre che rocker, Morrison interpreta una delle sue sceneggiate più agghiaccianti, spaziando sapientemente tra toni soffusi e slanci furoreggianti, tra momenti di estasi mistica e spasmi epilettici. Il suo è un delirio, il delirio di un moribondo, di un folle poeta visionario imbottito di droghe allucinogene: “Ride the snake, ride the snake/ To the lake, the ancient lake, baby/ The snake is long, seven miles/ Ride the snake… he’s old, and his skin is cold”. Ma è anche l’apoteosi di un crimine familiare: “The killer awoke before dawn, he put his boots on/ …He went into the room where his sister lived, and… then he/ paid a visit to his brother, and… then he/ He walked on down the hall, and…/ And he came to a door… and he looked inside/ Father, yes son, I want to kill you/ Mother… I want to… fuck you”). Undici minuti di agonia per una delle cavalcate elettriche più epiche della storia del rock (che contribuirà anche a rendere immortali le immagini di “Apocalypse Now”, il capolavoro di Francis Ford Coppola).

Ma ripartiamo dall’inizio… “Break On Through”: due minuti tiratissimi ed è già un colpo da ko immediato. Un inno generazionale in cui il profeta Morrison predica la ribellione, la ricerca della libertà assoluta, accompagnato da un riff hard-rockeggiante di kinksiana memoria (“You Really Got Me”, “All Day And All Of The Night”) e da una batteria incalzante. Siamo quasi ai primordi del punk. L’atmosfera muta rapidamente in “Soul Kitchen”, per farsi più cupa e notturna, psichedelica e onirica. Il viaggio dei Doors vira verso un rhythm and blues sporco, in cui è l’organo di Manzarek a far da padrone, fino alla demoniaca esplosione finale.

Ma i Doors sono anche maestri nello stemperare il pathos con improvvisi cali di tensione. Così, nella ballata lisergica di “Crystal Ship” l’inquietudine si trasfigura in sogno, in una sorta di dolce dormiveglia. Il canto baritonale di Morrison favoleggia di luoghi surreali e di mondi remoti, nei quali ritrovarsi dopo aver abbattuto ogni barriera (“We’ll meet again, we’ll meet again”), dopo aver valicato quelle “porte della percezione” che limitano la mente umana. Il disagio e il dolore (“The days are bright and filled with pain”) sembrano quasi evaporare in una lenta perdita dei sensi (“Before you slip into unconsciousness/ I’d like to have another kiss”), in un oblio dalle tinte psichedeliche, sublimato da una melodia da incanto e dal crescendo finale del piano.

Il blues dei Doors acquista toni allegri, quasi a voler simulare un intermezzo “leggero”, in “20th Century Fox”, ritratto al vetriolo di donna fatua e fatale (“She’s a twentieth century fox/ Got the world locked up/ Inside a plastic box”). E l’atmosfera si fa addirittura surreale nello stralunato remake di “Alabama Song” del duo Kurt Weill-Bertold Brecht. I Doors si calano in atmosfere da cabaret espressionista per cesellare il loro omaggio alla cultura europea di inizio Novecento. Il canto allucinato (e alticcio) di Morrison ne accompagna il vagabondaggio alla ricerca del prossimo “whiskey bar” (“Show me the way, To the next whiskey bar/ Oh, don’t ask why, Oh, don’t ask why/ For if we don’t find, The next whiskey bar/ I tell you we must die, I tell you we must die”). La band lo asseconda forgiando un sound teutonicamente marziale, ma al tempo stesso strampalato e straniante come non mai. L’esperimento sarà ribadito (in modo altrettanto splendido) nella versione di David Bowie.

Dopo questi due intermezzi “stravaganti”, l’anima incendiaria dei Doors riprende il sopravvento nei sette minuti di “Light My Fire”, vorticosa ode al sesso che si consuma tra le fiamme di un blues-rock selvaggio (firmato da Krieger). Morrison, fauno dionisiaco, sembra quasi voler risvegliare la notte dei sensi perduti con la sua invocazione oltraggiosa e autodistruttiva: “Come on baby, light my fire/ Try to set the night on fire/ The time to hesitate is through/ No time to wallow in the mire/ Try now we can only lose/ And our love become a funeral pyre” (“Forza, piccola, accendi il mio fuoco/ Prova a incendiare la notte/ non c’è tempo per rotolarsi nel fango/ Prova, potremo solo perdere, e il nostro amore finire in un rogo crematorio”). Sesso come catarsi e come autocombustione, dunque. E mentre Morrison intona il suo oscuro, primordiale richiamo, un’esplosione sonora deflagra tra le volute dell’organo di Manzarek e i riff lancinanti della chitarra di Krieger, in un ideale amplesso tra jazz e sonate barocche, flamenco e boogie, rock e folk arabo. Un duetto tra i più leggendari mai apparsi su un pentagramma rock. L’unico aspetto sconsolante di questo brano saranno le cover che negli anni tenteranno (con successo) di rovinarlo.

Dopo tanto furore, la cover del blues ortodosso di Willie Dixon “Back Door Man” serve quasi a far tirare il fiato, ma non certo a dar requie all’organo di Manzarek, che continua a sfoderare frasi di rara eleganza, fornendo lo sfondo ideale alla voce da arcano incantatore di Morrison. E se la melodica “I Looked At You” e l’incalzante “Take As It Comes” potevano dare l’impressione di una conclusione “leggera” dell’album, è la litania ancestrale di “End Of The Night” – sorta di terrorizzante fiaba notturna scandita al lento ritmo di una liturgia psico-lisergica – a far presagire che il finale sarà tutt’altro che un “happy ending”. E infatti la fine arriva, implacabile: “The End”. Ma per la storia del rock sarà solo l’inizio.