In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana

1. U2 "Where The Streets Have No Name"

2. U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For"

3. U2 "With Or Without You"

4. U2 "Bullet The Blue Sky"

5. U2 "In God's Country"

Gli U2 in America prima della svolta americana. “The Joshua Tree” nasce in una di quelle magiche terre di mezzo che nella storia del rock hanno spesso rappresentato l’humus dei capolavori. A maggior ragione quando, come in questo caso, sorgono dalla tensione creativa tra due visioni contrapposte. Negli U2 col vento in poppa del 1987, infatti, il leader-frontman Bono Vox, reduce da un emozionante incontro con Bob Dylan, voleva esplorare le radici del rock americano (come avverrà poi più radicalmente in “Rattle And Hum”), il suo contraltare chitarristico The Edge, invece, preferiva rinsaldare l’espressionismo wave del precedente “The Unforgettable Fire”, che li aveva proiettati per la prima volta nei Top 10 di Billboard.

Gli U2 in America prima della svolta americana. “The Joshua Tree” nasce in una di quelle magiche terre di mezzo che nella storia del rock hanno spesso rappresentato l’humus dei capolavori. A maggior ragione quando, come in questo caso, sorgono dalla tensione creativa tra due visioni contrapposte. Negli U2 col vento in poppa del 1987, infatti, il leader-frontman Bono Vox, reduce da un emozionante incontro con Bob Dylan, voleva esplorare le radici del rock americano (come avverrà poi più radicalmente in “Rattle And Hum”), il suo contraltare chitarristico The Edge, invece, preferiva rinsaldare l’espressionismo wave del precedente “The Unforgettable Fire”, che li aveva proiettati per la prima volta nei Top 10 di Billboard.

Per i quattro irlandesi, insomma, era tempo di scelte cruciali: erano già stati benedetti da Rolling Stone come “il miglior gruppo degli anni Ottanta”. Ma per balzare in testa alle chart mondiali avevano ancora bisogno di un altro, decisivo passo. Un passo verso la Terra promessa di Giosuè. All’ombra di quel cactus gigante che cresce nella Death Valley, ribattezzato proprio Joshua dai primi mormoni giunti in America.

“The Joshua Tree” è il loro pellegrinaggio verso l’eldorado del rock: “Outside it’s America”, annuncia programmaticamente Bono in “Bullet The Blue Sky”. Un viaggio colmo di giovanile stupore, mitigato dalla guida esperta di due guru degli studios come Brian Eno e il suo pupillo Daniel Lanois, al quale il “non musicista” aveva già affidato tre anni prima la co-produzione dello splendido “The Unforgettable Fire”. Ma sarebbe improprio parlare di strappi: gli U2 non rinnegano i loro umori europei, semmai coronano un percorso coerente che, dall’irruenza post-adolescenziale di “Boy” e “War” e dalla consacrazione live sotto il cielo rosso-sangue del Colorado (l’epocale “Under A Blood Red Sky”) e nell’arena londinese di Live Aid (1985), li aveva condotti verso un rock più complesso, che rinunciava parzialmente alla frenesia chitarristica degli esordi, in favore di canzoni più calibrate e sperimentali, con testi sempre più infarciti d’impegno sociale e politico. Un percorso in controtendenza, nel decennio vanesio per antonomasia, e simile per certi versi a quello seguito dai Rem sull’altra sponda dell’Atlantico. “The Joshua Tree”, allora, non era altro che l’occasione giusta per mettere definitivamente a fuoco un’evoluzione in corso da anni: gli U2 non erano più i ragazzi con i cuori in fiamme che suonavano “Gloria” sul molo del porto di Dublino (cit. Paolo Sforza), erano una band matura, pronta ad assumersi oneri e onori della celebrità. Anche a costo di alienarsi le simpatie di qualche fan oltranzista della prim’ora.

Ma musicalmente non c’è proprio nulla da eccepire alle 11 tracce di “The Joshua Tree”. Imperniate sui fraseggi “ritmici” della chitarra di The Edge, con il suo corredo di riverberi, powerchords e delay, le canzoni brillano per incisività degli arrangiamenti e potenza melodica, guadagnando una carica epica che si mantiene tuttavia a distanza di sicurezza dagli eccessi retorici degli anni a venire.

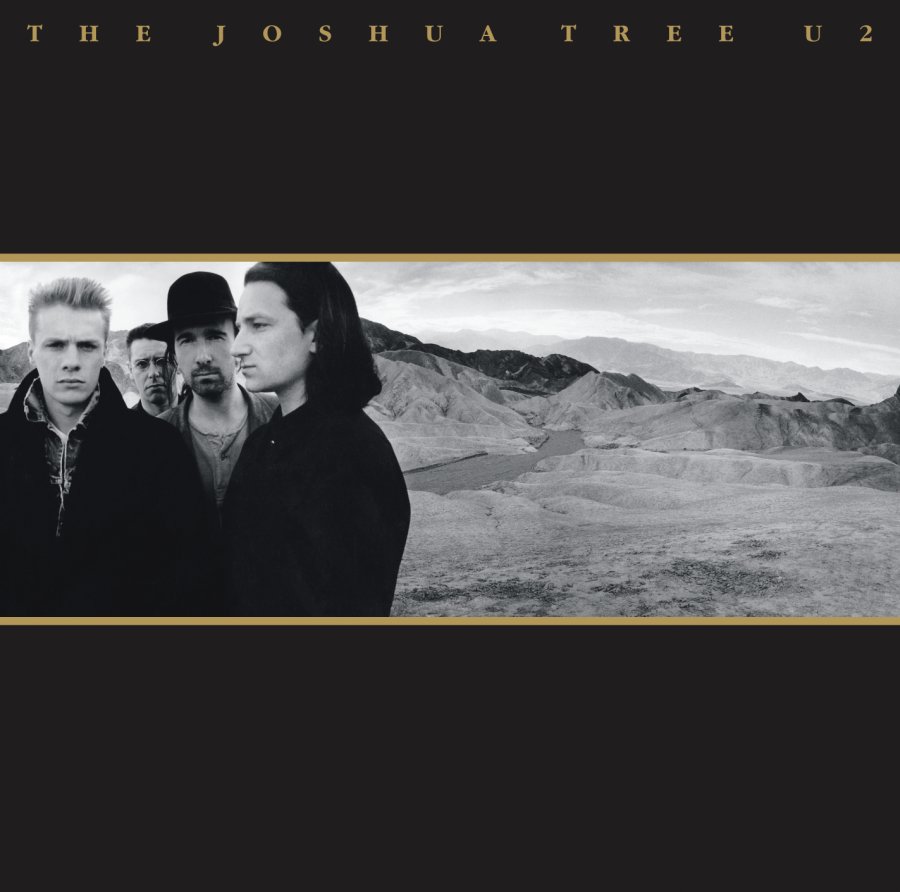

Il titolo originario dell’album doveva essere “Desert Songs”, e non a caso: gli spazi selvaggi e sterminati dell’America fanno infatti da scenario dominante a un compendio di riflessioni, racconti e invettive che orienta il fuoco sacro degli esordi verso un songwriting più articolato, in grado di coniugare l’essenzialità a nervi scoperti del post-punk con le tessiture sonore blues e roots rock, senza rinunciare a una vocazione pop che si traduce in un pugno di ritornelli irresistibili. E il deserto tra Nevada e California è anche la location del bel booklet in bianco e nero, arricchito dalle foto di Anton Corbijn, oltre che da tutte le liriche.

La prima parte del disco è una sequela impressionante di hit, a cominciare dall’incipit di “Where The Streets Have No Name”, al cui perfezionamento – secondo Eno – furono dedicate metà delle registrazioni dell’intero album. Una intro da antologia del rock – l’organo in dissolvenza, l’arpeggio di sei note in delay di The Edge, la batteria marziale di Larry Mullen – prepara il terreno a una delle performance vocali più memorabili di Bono, al quale si deve anche lo spunto del testo (un viaggio in Etiopia con la moglie dopo il Live Aid). Lo stesso leader ne ha però rivelato un altro significato: “A Belfast, a seconda della via dove qualcuno abita si può stabilire, non solo la sua religione, ma anche quanti soldi guadagna – addirittura a seconda del lato della strada dove vive. Così cominciai a scrivere di un posto dove le vie non hanno nome”. Contribuirà alle fortune del brano anche un videoclip-documentario che mostra un’esibizione a sorpresa del gruppo sul tetto di un edificio a Los Angeles, con il traffico impazzito e la polizia in panne.

La folgorazione dell’ouverture si stempera nell’andatura ciondolante di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, altra prodezza vocale di Bono, stavolta alle prese con un gospel dagli accenti biblici, che si interroga sulle difficoltà della fede (“Ho parlato la lingua degli angeli/ Ho tenuto per mano un diavolo/ Era calda nella notte/ Io ero freddo come una pietra/ Ma non ho ancora trovato quello che sto cercando”). Completa la tripletta-killer iniziale il fortunatissimo – anche oltre i meriti – singolo “With Or Without You”, sorta di “bolero rock” a metà tra love-story e confessione religiosa, che parte sornione e decolla in un climax sulle corde della “infinite guitar” di The Edge (la chitarra dal sustain regolabile a piacimento), valorizzando le acrobazie vocali di Bono.

Chiuso idealmente il prologo con la ruvida “Bullet The Blue Sky” – denuncia della politica imperialista dell’America reaganiana in Nicaragua ed El Salvador, scandita dal basso pulsante di Adam Clayton e dai riff di The Edge a mimare il rombo degli aerei da guerra – il disco svela però una seconda parte ancor più sorprendente, con tracce meno celebri, ma spesso anche più suggestive. Come il blues semiacustico di “Running To Stand Still” che, sulla falsariga della sempiterna “Bad”, lavora per sottrazione, scarnificando gli arrangiamenti (una slide, qualche ricamo di elettrica, poche frasi di piano, l’armonica finale) e lasciando il proscenio a Bono, per narrare la desolazione degli eroinomani dublinesi tra le Seven Towers, i sette palazzi dove i tossici andavano a bucarsi. Emozione col minimo degli orpelli, come nella meravigliosa “One Tree Hill”, dedicata – insieme all’intero disco – a Greg Carroll, roadie della band, morto in un incidente in moto a Dublino: la collina di One Tree Hill nei pressi di Auckland (Nuova Zelanda), terra nativa del giovane maori, fa da sfondo a un commosso ricordo dell’amico scomparso, con i vocalizzi struggenti di Bono a impreziosire un testo personale, colmo d’emozione e lirismo.

A riprendere il filo della denuncia politica sono invece due ballate al cardiopalmo: “Red Hill Mining Town” e “Mothers Of The Disappeared”. La prima scende in campo al fianco dei minatori britannici bersagliati da Margaret Thatcher, sulle note di un’accorata ode elettrica (“Le file sono lunghe/ E non c’è ritorno/ Attraverso mani d’acciaio/ E cuori di pietra/ La nostra giornata di lavoro è giunta ed è andata/ E ci lasci ad aspettare/ A Red Hill Town”). La seconda, cullata dal ticchettio della pioggia e dal synth di Eno, oltre che dall’acustica di Edge, è un’elegia ipnotica che omaggia le Madri di Plaza de Mayo e la memoria dei desaparecidos argentini.

Ma torna anche l’epopea degli spazi sconfinati e del deserto americano: soffusa, tra le vibrazioni d’armonica blues-country di “Trip Through Your Wires”, e in tutta la sua potenza evocativa tra i riff incandescenti della stupenda “In God’s Country”, ovvero il lato oscuro del sogno a stelle e strisce, con piglio rock’n’roll e intro molto simile a quella di “Where The Streets Have No Name” – e forse non è una coincidenza: il demo iniziale dell’opening track , di cui parla The Edge nel documentario “It Might Get Loud” (2009), pare suonasse all’incirca in quel modo.

L’apocalittica jam-session di “Exit” – storia di un religioso serial-killer ispirata dalla lettura del romanzo “The Executioner’s Song” di Norman Mailer – dimostra infine come anche gli U2 abbiano recepito la lezione degli psicodrammi di Patti Smith.

“The Joshua Tree” suggella la stagione più creativa degli U2, che si tradurrà anche in una sfilza di strepitosi “lati B”, successivamente raccolti nell’antologia “The Best of 1980-1990/ The B-Sides”. Per citarne alcuni: “Spanish Eyes”, “Sweetest Thing”, “Love Comes Tumbling”, “Silver And Gold”, “Walk To The Water” (quest’ultima capolavoro assoluto, contenente – a giudizio dello stesso Bono – la sua miglior interpretazione di sempre), molti dei quali sono proprio retro dei singoli di “The Joshua Tree”. Un album che proietta gli U2 in testa alle chart del globo, con oltre 20 milioni di copie vendute, fissando uno standard rock del decennio. Ma non solo: grazie a “The Joshua Tree”, Bono e compagni entrano definitivamente nel costume e nell’immaginario mondiali. Lo certificherà una celebre copertina del Time dello stesso anno 1987 (onore concesso, prima di loro, solo a Beatles, Band e Who). L’atto d’amore ricambiato dall’America nei confronti dei ragazzi con i cuori in fiamme che suonavano “Gloria” sul molo del porto di Dublino.