In onda tutte le sere alle 20,15 - 22,15 - 00,15

Ascolta il Disco Base della settimana

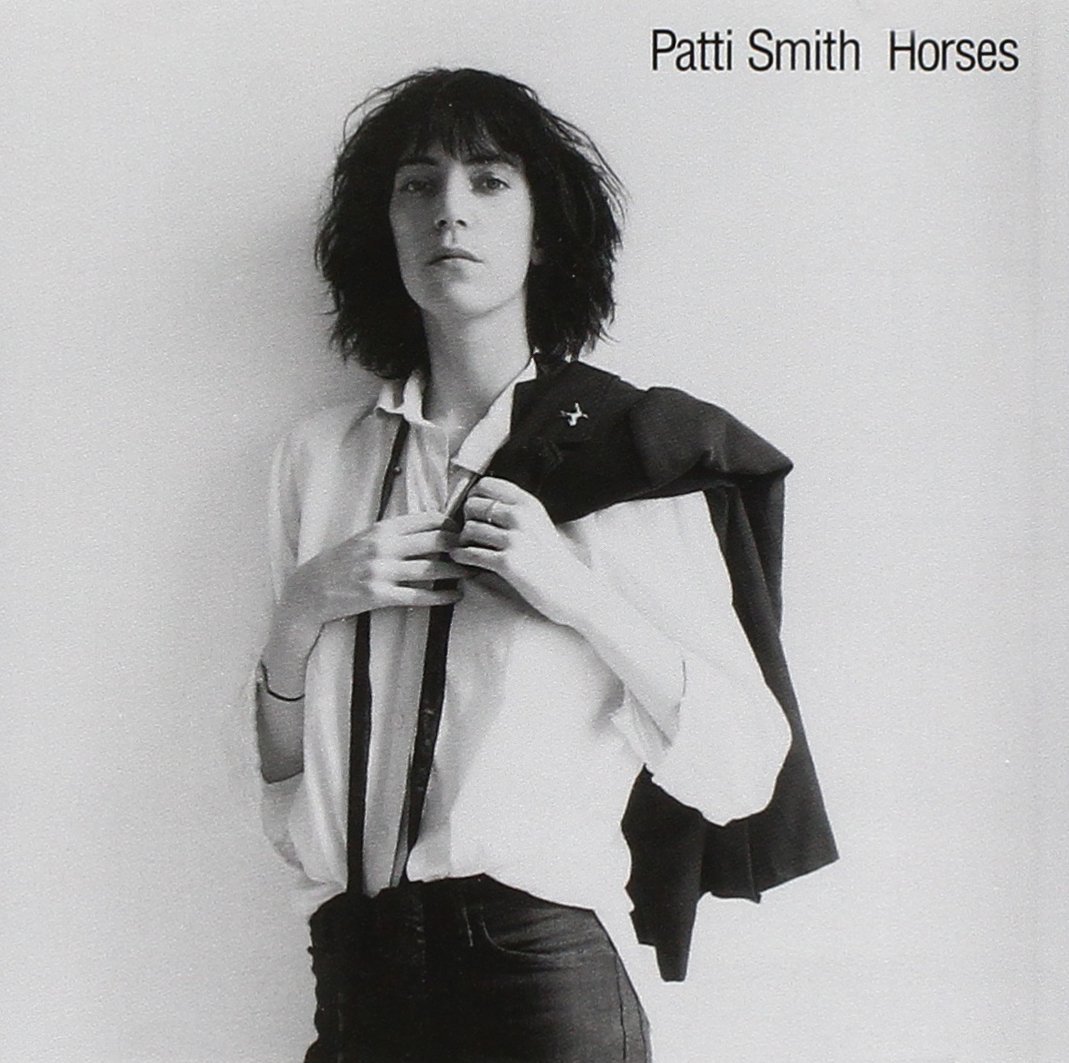

1. PATTI SMITH "Gloria"

2. PATTI SMITH "Redondo Beach"

3. PATTI SMITH "Free Money"

4. PATTI SMITH "Kimberly"

5. PATTI SMITH "Elegie"

L’eroina di Patti Smith bambina era Maria Callas. Niente vieta di credere che l’aver avuto un idolo di quel calibro sia stata la migliore lezione di cui abbia goduto prima di intraprendere il suo cammino dorato. Come Patti Smith, nel variegato presepe del rock, non c’è stata più nessuna, come d’altronde non c’era stata nessuna prima. Le madri delle cantautrici sono Joan Baez e Joni Mitchell, ma lei è stata un’altra cosa.

L’eroina di Patti Smith bambina era Maria Callas. Niente vieta di credere che l’aver avuto un idolo di quel calibro sia stata la migliore lezione di cui abbia goduto prima di intraprendere il suo cammino dorato. Come Patti Smith, nel variegato presepe del rock, non c’è stata più nessuna, come d’altronde non c’era stata nessuna prima. Le madri delle cantautrici sono Joan Baez e Joni Mitchell, ma lei è stata un’altra cosa.

Dei tre che a New York “giocavano con le parole” a metà dei 70, Tom Verlaine, Richard Hell e Patti Smith, solo l’ultima gode senza discussioni dell’alloro del poeta. Troppo schivo il primo, con la sua passione scomoda per l’assolo, troppo istrione l’altro. Lei, invece, il termine “poetessa” se lo è messo in tasca con scioltezza un quarto di secolo fa.

I testi di Patti Smith sono tra i migliori della storia del rock, ma darle della poetessa equivale ad ammettere implicitamente una superiorità della poesia rispetto alla canzone. Poiché si tratta di due forme diverse, che richiedono competenze e tecniche diverse, questo è quantomeno scorretto oltre che fuorviante. Diciamo che chi non si accontenta di dire che Patti Smith è un’eccellente autrice di testi, ma sente il bisogno di chiamarla “poetessa”, ammette un complesso di inferiorità del rock’n’roll nei confronti di forme di più antica tradizione. La Smith è stata una formidabile autrice, interprete e frontwoman punk. Si potrebbero comprare senza temere delusioni tutti i suoi primi tre dischi e forse anche il quarto, ma Patti si era già ritagliata i suoi righi negli annali del rock con il solo primo singolo del Patti Smith Group (Richard Sohl al piano, Lenny Kaye, anche curatore della storica Nuggets, alla chitarra, Ivan Kral al basso e Jay Dee Daugherty alla batteria) “Hey Joe/Piss Factory”, e soprattutto con l’album d’esordio “Horses”, prodotto da John Cale.

È il disco meno elettrico dei suoi lavori degli anni 70, ma anche il più convulso, energico, originale e punk. Il più avanti per attitudine, anche se quello cronologicamente più anziano. È il disco che porta nella storia del rock un nuovo linguaggio musicale: una sorta di commistione tra recitazione “free form” e musica, in cui il testo diventa il punto di partenza, ma mai un limite; anzi, è spesso il veicolo che permette ai brani di espandersi e dilatarsi costantemente.

In copertina la Smith fa il verso a Frank Sinatra. Un perfetto poster, come molte delle sue immagini. Apre “Gloria”, cover dei Them di Van Morrison. Una poesia inedita viene incastonata nell’originale blues. La voce è bella e potente, ma al massimo ringhia. Il credo cristiano trova nella Smith una dissacrante interprete: “Gesù è morto per i peccati di qualcun altro, non per i miei” e “I miei peccati sono solo miei: mi appartengono”.

“Redondo Beach” è invece un testo malinconico (si narra il suicidio di una ragazza), su un ritmo reggae, con il Group che si produce in delicati coretti. I nove minuti di “Birdland” scoprono le carte. Il testo viene improvvisato in studio sulla base di un racconto di Peter Reich: il bambino vede a bordo di un’astronave il padre morto da tempo, e piange a lungo implorando di essere portato con via, ma non gli resta che coricarsi sull’erba. Canta solo la Smith, la chitarra solista resta rispettosamente da parte. “Free Money”, frenetico boogie sul rapporto tra amore e denaro, è un’altra cavalcata sfibrante, con Kaye che macina chilometri di rock’n’roll, e la Smith che, con il suo canto febbrile e gutturale, non fa altro che confermarsi una delle migliori interpreti rock di sempre. “Kimberly” è una ballata tipicamente new wave, condita di ghignetti vari e frasi d’organo, con echi sparsi dei Velvet Underground. In “Break It Up” c’è e si sente ululare la chitarra di Tom Verlaine. Da apprezzare, sullo sfondo, il lavoro di Sohl.

“Land” è ulteriormente divisa in tre: “Horses”, un crescendo isterico per voce e sezione ritmica, “Land Of Thousand Ballads”, puro rock sognante, e “La mer(de)” continuazione sussurrata a tratti. Per altri nove minuti un certo Johnny, preso in prestito da William Burroughs, viene prima ucciso brutalmente, poi vive strane avventure. In “Elegie” compare anche Allen Lanier dei Blue Oyster Cult alla chitarra, che importa un certo clima solenne e melodico.

Quello che sconcerta di questo disco è la sua attualità: potrebbe essere stato tranquillamente inciso un mese fa. Il che è parecchio inquietante, visto che nessuno ha probabilmente saputo ampliarne e aggiornarne i temi. Anche se non è chiaramente indicato in copertina, come avverrà nelle opere successive, si tratta dell’opera di una band. Atipica ed eccellente. Senza timore di smentite, si tratta di un disco unico per sapore, sfondo e intenti, nonché di una pagina di rock tra le più influenti.

Melodie austere tagliano atmosfere soffuse, e su tutto una voce unica. Chiunque lo ascolti ricorderà sempre quel ghigno e quel timbro da ragazzina, e non potrà fare a meno di associarle un senso di tristezza e coraggio insieme. Nonostante i testi non affrontino mai direttamente l’argomento, è anche un formidabile disco di lotta: la rabbia che si respira in ogni nota è inequivocabile.

Come per gruppi come i Television o i Velvet Underground, anche quando si parla dei dischi di Patti Smith piace metterne in evidenza l’attitudine “arty”. Se la cosa è sacrosanta per le opere successive, più formalmente rock, non vale per questo esordio. Che è “arty”, nel senso buono, nella forma, ma rock ‘n’ roll nell’attitudine. Il miglior disco rock con il nome di una donna in copertina, e uno dei migliori con qualunque nome in copertina.

Maria Teresa Rachetta