In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana

1. AL STEWART "Lord Grenville"

2. AL STEWART "On The Border"

3. AL STEWART "Broadway Hotel"

4. AL STEWART "One Stage Before"

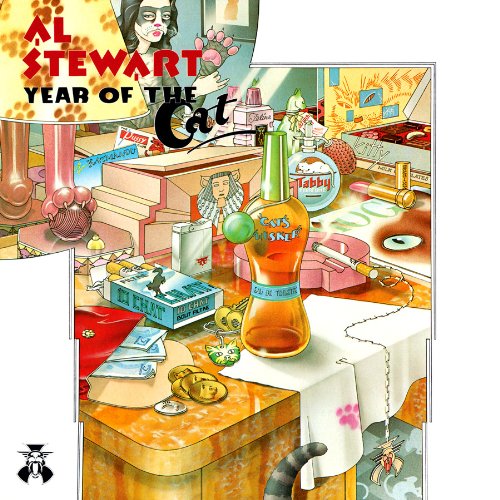

5. AL STEWART "Year Of The Cat"

Quegli artisti che pare non fregargliene niente a nessuno. Nessuno ne sfoggia le magliette a mo’ di feticcio, nessuno mai dichiara di esserne stato ispirato, nessuno ne segue spasmodicamente le dichiarazioni e gli annunci di tour. I loro dischi non compaiono nelle liste dei “100 album imperdibili”, né attirano gli strali di critici e musicisti in cerca di identità. La loro impronta sulla memoria musicale collettiva sembra del tutto assente.

Eppure, di quando in quando, una canzone risbuca fuori alla radio, e puntuale arriva l’illuminazione: “Ma io questa la conosco, di chi è che era?”.

E lì qualcosa riaffiora alla mente. Si chiede all’amico, ci si segna due parole per riuscire a ritrovare il testo in un secondo momento… Oppure, di questi tempi, ci si affida al proprio dio tecnologico di adozione, un tap sullo smartphone ed ecco apparire autore, anno, titolo, album.

Arpeggio di piano, un riff circolare che resta subito impresso nella mente, il groove che cresce e si fa jazzato… “Dov’è che l’ho già sentita? Dai, come fa a non venirmi in mente?”. Cellulare, tap, pochi secondi e arriva il verdetto. Al Stewart, 1976, “Year Of The Cat”. Album omonimo.

Brutti scherzi che gioca il successo. Proprio quando, all’apice della carriera, metti la firma su una instant hit, segni la tua condanna. Non importeranno più i dischi pubblicati prima e il loro cult following più che meritato; né conterà qualcosa ciò che scriverai dopo, per quanto valido e rinnovato: la storia ti ricorderà come una one hit wonder, e il tuo percorso sarà ridotto a un unico, sfolgorante punto. Un arpeggio di piano.

Ma la storia di Al Stewart e del suo disco più iconico non si lascia inscatolare così facilmente. Se anche il suo nome può essere finito, per qualche ragione, in un angolino poco visibile degli scaffali della storia del rock, basta un niente, un guizzo di curiosità scaturito da un verso o un assolo, perché quella scatola impolverata si riveli un forziere, stracolmo di note, parole, immagini; fantasmi di altre epoche che in un nonnulla si materializzano davanti agli occhi, più vividi che mai.

Canzoni come racconti, brani che evocano personaggi, contesti, mondi interi. Autore raffinato ed erudito, appassionato di storia e rinomato fin dai primi Seventies per l’accuratezza storiografica delle sue ballate folk-rock, Al Stewart attinge a vicende passate e poco note mettendone in luce al tempo stesso le peculiarità e gli elementi intramontabili dell’agire umano. Nei pezzi di “Year Of The Cat”, tuttavia, musica e testi trovano un equilibrio inedito rispetto ai sei dischi che lo hanno preceduto: Stewart è stanco di essere un autore “per pochi cultori”, e ha idee per dare alla sua musica un taglio pop. Ha raccolto una nutrita compagine di side musician intenzionati a sostenerlo e – soprattutto – ha individuato fin dal precedente album nel produttore Alan Parsons la figura ideale per dar corpo e vita alla svolta che cerca.

“Lord Grenville”, prima gemma dello scrigno, è ancora una folk ballad di ambientazione storica, dominata da archi e chitarra acustica. Ma ha una profondità di suono rara, molto diversa dai precedenti lavori, che la proietta in una dimensione epica e atemporale. Così la vicenda dell’ammiraglio inglese Sir Richard Grenville, sorpreso dalla flotta spagnola al largo delle Azzorre, si trasforma in una metafora dello scorrere del tempo. Nel mezzo di una narrazione criptica, vista dalla prospettiva frammentaria di un marinaio fuggito a bordo di un’altra nave, affiora una preoccupazione immortale, un dubbio che riecheggia nella mente degli uomini di ogni epoca: “Our time is just a point along a line/ That runs forever with no end/ I never thought that we would come to find/ Ourselves upon these rocks again”.

Echi storici formano l’ossatura anche del secondo numero del disco, “On The Border”. Lo stile narrativo e musicale, tuttavia, è qui qualcosa di inedito: i riferimenti storiografici sono vaghi, quasi persi nella nebbia del tempo e del synth – atmosferico, acquoso, perlaceo, lontanissimo dai canoni dell’epoca e protagonista assoluto dell’atmosfera del pezzo. Emergono brandelli di ambientazione, vicende confuse di contrabbando d’armi al confine spagnolo, mappe di navigazione, voci trasportate dal vento di cambiamenti in arrivo dall’Africa. Ma, annunciato da arpeggi flamenco e subliminali ticchettii di nacchere, come una schiarita giunge il ritornello: “In the village where I grew up/ Nothing seems the same/ Still you never see the change from day to day/ […] / In the islands where I grew up/ Nothing seems the same/ It’s just the patterns that remain an empty shell/ But there’s a strangeness in the air you feel too well”. La nebulosità degli accenni storici diventa dunque un espediente per preparare la strada al messaggio centrale, allo stupore davanti all’eterno mistero del tempo, che cambia tutto senza apparentemente cambiare nulla, e fa apparire stranamente familiare ciò che ormai ha mutato del tutto identità e funzione.

“On The Border” è un pezzo chiave di “Year Of The Cat”, sintesi perfetta dello stile altamente metaforico di Al Stewart e della capacità visionaria di Alan Parsons. Ma questo incontro di folk-rock, echi esotici e pennellate elettroniche non sarebbe così efficace ed evocativo senza l’impeccabile – e per nulla invadente – lavoro della sezione ritmica, capitanata da quello stesso Stuart Elliott la cui versatilità alla batteria ha impreziosito tanto la discografia degli sfavillanti Cockney Rebel quanto il mesto “Una giornata uggiosa” del nostrano Lucio Battisti.

Tutto cambia con la traccia successiva, “Midas Shadow”, che conduce nella porzione centrale dell’album. Qua la svolta nello stile di Stewart si fa netta: abbandonati del tutto i richiami storici, la sua penna si concentra su bozzetti narrativi contemporanei, tratteggiati con ironia, grande attenzione verbale ed estrema cura per la psicologia dei personaggi. Aperta da uno svolazzo piovigginoso di piano elettrico, “Midas Shadow” traccia il ritratto di un uomo in crisi, un investitore di successo a cui la fortuna ha voltato le spalle. Lontana da ogni cliché depressoide, e modellata sul metro lirico caratteristico di Bruce Springsteen e Bob Dylan, la canzone si muove leggera e sottilmente malinconica tra domande esistenziali e prodezze verbali (pressoché ogni verso contiene una frase idiomatica inglese), manifestando l’originalità e il perfezionismo linguistico dell’autore.

“Ho due piccole regole: non usare parole che gli altri usano, e non scrivere dei temi di cui scrivono gli altri”, avrebbe affermato l’artista in un’intervista. Questi due assiomi sintetizzano l’assoluta peculiarità dello stile cantautorale di Al Stewart, e se la loro validità per pezzi di ambientazione storica e taglio letterario è senz’altro facile da testimoniare, i risultati che essi producono quando applicati a canzoni di stampo pop sono particolarmente interessanti. “If It Doesn’t Come Naturally, Leave It”, scoppiettante episodio piano-rock ricco di voltafaccia, tratta in modo sardonico il tema del “blocco dello scrittore” senza rinunciare a giochi di parole e anima folkeggiante. “Broadway Hotel” proietta nel mondo angustioso e ricercato di un uomo abbiente che, per paura dei legami, ha scelto di fare di una stanza d’albergo la sua casa. La struttura classica di una folk ballad guida l’ascoltatore attraverso i rimpianti e le contraddizioni di questo solitario personaggio, e i numerosi abbellimenti musicali (assoli di violino, passaggi di mandolino, tappeti d’archi e pianoforte) conferiscono allo scenario evocato un’ampollosità da barocco spagnolo, evidenziandone magistralmente il carattere vacuo e sconsolante.

A riprova della sua meticolosità verbale – che lo spingerà a scrivere ordinariamente “quattro versioni completamente diverse” del testo di ogni singolo pezzo – Stewart ha rilasciato sulla briosa “Sand In Your Shoes” la seguente dichiarazione: “Ho fatto ogni sforzo possibile per trovare un’alternativa al verso ‘goodbye my lady of the Islands’. Ho sfornato qualcosa come trenta altre possibilità, ma non mi piacevano nemmeno quelle”. Se il pezzo – ancorché piacevole – appare in effetti il più frivolo del disco, “Flying Sorcery” è invece una notevole perla. Situata esattamente all’inizio del lato B dell’album, è in un certo qual modo “fuori posto” nell’economia generale che guida l’ordine delle tracce. Si tratta infatti di un’altra metafora folk-rock a tema storico (la relazione tra amanti letta nelle vicende di Amy Johnson, prima aviatrice a completare la traversata in solitaria dall’Inghilterra all’Australia), avvicinata agli altri pezzi della porzione centrale del disco solo dal piglio nettamente pop e dalla sostanziale assenza di tratti malinconici – ben evidenti invece nella già menzionata “Broadway Hotel”, posta non a caso a chiusura della sezione centrale.

Con “One Stage Before” la riflessione sul tempo e il carattere nostalgico che guidava “Lord Grenville” e “On The Border” tornano a farsi elementi centrali. E centrale è ancora la mano di Alan Parsons, che torna a scoprirsi per dare corpo all’allure del brano. Il tema fondante è, per così dire, l’istantanea di una sensazione: un attimo di déjà vu vissuto da un attore sul palco, e il conseguente convincimento di aver già vissuto lo stesso attimo in altre vite. Il suono slavato dell’e-piano, sostenuto da robusti bassi sintetici, cesella l’atmosfera profondamente evocativa del pezzo, e conferisce un eccezionale impatto emotivo all’assolo che chiude il brano, firmato dal chitarrista Tim Renwick.

L’alchimia di “One Stage Before” svela quello che è forse il segreto meglio nascosto di “Year Of The Cat” (e per la verità anche del successivo “Time Passages”, sempre prodotto da Parsons): la sorprendente complementarità tra gli immaginari del cantautore e del suo produttore. Visionario e fantascientifico Parsons – la mente dietro agli avveniristici trick sonori di “The Dark Side Of The Moon” e alle rielaborazioni musicali di “Io, robot” di Asimov – introspettivo e innamorato del passato Stewart, ma entrambi accomunati da una passione insopprimibile per il molteplice. Sia l’uno che l’altro hanno dedicato la loro arte alla creazione di elsewhen ed elsewhere, altri qui e altri ora in cui spaziare con fantasia e ragione. Per questo l’evocazione delle “altre vite” condotta dalla coppia in “One Stage Before” suona così convincente e commovente: perché questo i due vanno facendo da sempre – e in qualche modo sempre faranno. Creano mondi, li popolano di vite ed emozioni, e poi li esplorano alla ricerca di ciò che hanno da svelare – per analogia o per differenza – a proposito del nostro. La sorprendente efficacia dell’accoppiata Parsons-Stewart è allora segno di qualcosa di più che una semplice sinergia lavorativa, ma di una sostanziale conformità di orizzonti tra narrazione storica e speculative fiction che trascende ampiamente il puro universo musicale.

Il disco avrebbe tranquillamente potuto finire qua. Sarebbe stato comunque un capolavoro, una svolta nella carriera di Al Stewart e una collezione di pezzi pressoché perfetti. Ma – deo gratias – non finisce affatto. Perché manca ancora un numero, l’evergreen, la title track: “Year Of The Cat”.

Aperta da quell’indimenticabile riff di piano (che varrà al pianista, Peter Wood, il titolo di co-autore – coi conseguenti benefici in fatto di royalties), è la traccia più lunga del disco, ma senza alcun dubbio quella con l’airplay maggiore – e per un pezzo che anche nella versione single prende quasi cinque minuti il fatto stesso che sia arrivato un qualche airplay è già una circostanza tutt’altro che banale.

Sul piano lirico, la canzone risulta poco più che una fortunata collezione di parole evocative. Il quadro narrativo, volendolo cercare, c’è ed è anche piuttosto definito: un membro di una comitiva turistica è carpito da una donna appassionata di astrologia durante un viaggio in Nordafrica, trascorre una notte con lei; al suo risveglio la comitiva è ripartita e l’uomo sceglie di restare con la donna appena conosciuta anche se sostanzialmente non la conosce. L’efficacia evocativa della canzone non va tuttavia cercata in ciò che il testo racconta, ma in una serie di immagini molto azzeccate e sostanzialmente slegate fra loro, incastrate perfettamente nella segmentata melodia vocale (“She comes out of the sun in a silk dress running / like a watercolor in the rain”, all’inizio della seconda strofa, e la più che mai enigmatica espressione “The Year Of The Cat”, che da sola svolge il ruolo di ritornello).

È chiaro tuttavia che, se negli altri pezzi del disco l’aspetto narrativo del testo svolge una funzione quantomeno paritetica rispetto alla musica, nella traccia conclusiva le parti si invertono, e le parole diventano un – fondamentale, sia chiaro – accessorio degli elementi strettamente musicali. A balzare subito all’orecchio, immediatamente dopo l’attacco della sezione ritmica, è l’assoluta originalità stilistica del pezzo: un ibrido pop-folk-jazz in cui basso e batteria giocano un ruolo tanto determinante quanto quello di chitarra acustica e pianoforte. Gli accordi armonicamente ricchi sciorinati dal chitarrista Peter White (una decina d’anni dopo, non per niente, anima jazz-pop dei Matt Bianco) si combinano ai saltellamenti velatamente funky del bassista George Ford e del batterista Stuart Elliott, qui più leggero e impeccabile che mai nel dosare colpi di hi-hat e filler di rullante. Non contento di assestarsi su quest’inedita formula pop, così luminosa, posata e sottilmente malinconica, il brano inanella una successione di imprevedibili svolte per tutta la seconda metà della sua durata. In rapida sequenza, fanno la loro comparsa un tappeto d’archi (ad opera di Peter White, di lì a poco arrangiatore di un’altra hit d’eccezione, “Wuthering Heights” di Kate Bush), un solo di chitarra acustica (Peter White) che fluisce magistralmente in un altro di chitarra elettrica (Tim Renwick) seguito da un inatteso fraseggio di sassofono e, dopo la ripresa della strofa, una cascata di note di piano elettrico.

Il pezzo finisce in dissolvenza, e con esso termina un disco che come pochi altri incarna le diverse anime musicali degli anni Settanta. La ricerca della commistione stilistica, la sperimentazione elettronica, la ripresa di elementi folk; la crescente ambizione letteraria degli autori e la sempre maggiore rilevanza dei produttori; il progressivo fade out delle stramberie e dell’ostentato giovanilismo dell’era hippie per lasciar posto a una generazione di autori raffinati, adulti nei temi trattati e magistrali nelle capacità di songwriting pop. Dall’altra parte dell’oceano, nel 1977 Billy Joel pubblicherà quella che è forse l’apoteosi del soft-rock di classe in versione americana: “The Stranger”. In Inghilterra, un anno prima, lo scozzese Al Stewart condensava in un disco-capolavoro l’approccio British a questa nuova materia. Che continuerà a non reclamare magliette né presenze nei “Cento dischi”, ma rappresenta uno sguardo emotivamente unico a una figura e un’epoca musicale che, a trent’anni di distanza, non ne vogliono sapere di smettere di meravigliare.

di Marco Scrignoli