Isaac Hayes

“Black Moses”, 1971 (Enterprise)

Soul

di Giuliano Delli Paoli

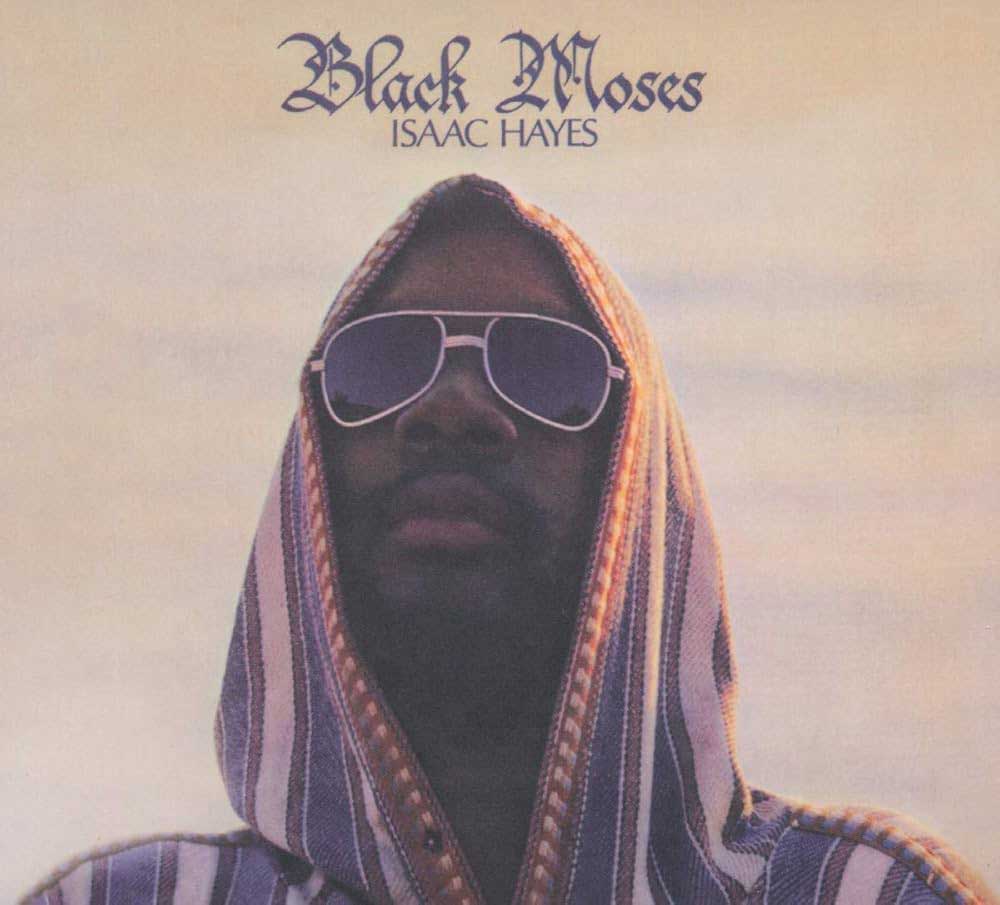

Basta aprire il vinile per capire tutto: Isaac Hayes ha i sandali ed è vestito come un Mosè sulle rive del Mar Rosso in procinto di aprire le acque. Le braccia aperte esprimono accoglienza, pace, amore universale. Ma soprattutto contatto. Sensoriale e dell’anima. Il messia ha però gli occhiali da sole ed è appena sceso dal suo Sinai cantando “Never Can Say Goodbye” dei Jackson 5 e “(They Long To Be) Close To You” dei Carpenters. E ancora “Man’s Temptation” o “Need To Belong To Someone” di Curtis Mayfield. L’anno, d’altronde, è magico. Siamo nell’età dell’oro della black music e a cavallo di quel passaggio di stato che porterà negli anni successivi il soul e il funk verso i club losangelini o le piste newyorkesi. E ovviamente a seguire in tutto il globo terracqueo.

Isacco il profeta, cantante, attore e genio della lampada che accompagna Bacharach a danzare sulla Luna, stavolta surfa con la sua tavola “Shaft” senza badare a boe e bagnini. È il divino che scende per le strade con le collane di oro massiccio e la boccia pelata come una palla di bowling pronta a fare un nuovo strike o una otto da spedire in buca mentre il fumo del locale avvolge i pensieri e pure qualcos’altro.

“Black Moses” arriva su una slitta dorata nel 1971, poco prima di Natale. Ovviamente via Stax per interposta Enterprise. Ed è il quinto disco consecutivo di Hayes a mettersi in cima alla classifica Billboard degli album r’n’b più venduti negli States. L’outfit di cui sopra, a metà tra un predicatore subsahariano e un eremita sufi, segnala, quantomeno agli occhi, una spiritualità posticcia. Mentre la musica verte all’epica soul dell’altro capolavoro, “Hot Buttered Soul”, posta a monte di un’opera che ancora una volta tende a mescolare da un lato l’abilità del musicista di Covington a rimodellare secondo la propria laccatura instant classic del periodo, e dall’altro lato a espandere il medley “sperimentale”, insomma ad agitare lo shaker inedito da lanciare in aria per spostare poi assi, culi e spartiti.

“Black Moses”, come il sopracitato predecessore, inaugura la formula dell’opera zeppa di cover d’autore e slanci ipnotici che se fossero stati pubblicati da soli, forse non avrebbero avuto la medesima resa d’insieme. Dunque, un album tanto coraggioso quanto furbo e geniale.

Occorre di conseguenza suddividere i capitoli di questo “antico” testamento della black music. Ci sono in primis le rivisitazioni alla Hayes che rimettono in gioco le versioni originali, rallentandone i tempi, tirando fuori in alcuni casi una sensualità ulteriore. Ed è pazzesco, a pensarci. Visto che si tratta nella quasi totalità dei casi di brani già di per sé miracolosi. Come, ad esempio, la celebre opening track che Hayes fa sua, trascinandola con un candore, a tratti surreale, tra le propria lenzuola, dentro quella veste da santone uscito da una pellicola blaxploitation a caso.

Fiati, pelli e l’ugola caldissima di Hayes estraggono la linfa dalla corteccia originale per stendere ai lati nuovi rami di purissimo soulful. È il primo dei superpoteri di Isacco il profeta. Subito dopo arriva una variante luminosissima di “(They Long To Be) Close To You”, trainata tra luci e cristalli in festa dall’orchestr(in)a. A proposito: Hayes non si fa mancare nulla nemmeno stavolta. Ci sono, oltre ai cori degli Hot, Buttered & Soul, imprescindibili, va da sé, il basso di Ronnie Hudson, i bonghi di Gary Jones, la batteria di Willie Hall, il piano di Lester Snell e quello di Sidney Kirk, e non ultima la chitarra di Charles “Skip” Pitts.

Proseguendo con le cover, che fanno storia a parte, si potrebbero tirare in ballo una serie lunghissima di trovate azzeccatissime. Come il funk lunare di “Part Time Love” del benemerito Clay Hammond, arrotondato per l’occasione ai bordi, o la versione alla “Walk On By” di “Going In Circles” di Jerry Peters e Anita Pore. Hayes sveste quindi le canzoni per ricucire un abito dagli stessi colori, che avvolge però sia il corpo che l’anima di chi ascolta in una maniera del tutto nuova, tutta sua e di nessun altro. Le canzoni così raddoppiano e si sollevano perlopiù verso il cielo e le stelle di una magnifica notte d’estate.

È magma soul quello che Hayes tira fuori dalla crosta delle partiture scelte per essere le sue nuove cover in un disco che anticipa anche l’ennesima consacrazione planetaria, che arriverà giusto poche settimane dopo con l’Oscar per la migliore canzone, vinto da Hayes per il tema di “Shaft”. Riletture bucoliche come “Need To Belong To Someone” di Curtis Mayfield o “I’ll Never Fall In Love Again” di Burt Bacharach (ci risiamo) sono inoltre giustamente posizionate a margine dei medley.

Ecco, i medley di “Black Moses” sono il suo cuore pulsante. Ce ne sono tre. E formano tre tavole importanti per la musica soul (e per il rap!) come quelle dei dieci comandamenti, volendo ancora giocare con il titolo del disco, all’epoca suggerito a Hayes da Larry Shaw della Stax, un po’ anche per sbeffeggiare l’epiteto ideato dal promoter Dino Woodard dopo un concerto all’Apollo Theatre.

“Ike’s Rap”: II, III e IV. Tre movimenti che seguono il monologo inciso su “To Be Continued…” pochi mesi prima. Conflitti di un amore shakespeariano che si sollevano da terra con piano, archi e il racconto di Hayes, che si trasforma in un amante indomabile che non vuole saperne di cedere ai muri di gomma di una società americana più classista della Verona governata dalla Signoria degli Scaligeri.

Il primo capitoletto è però solo un pretesto per ripartire da zero e mettere in fila tre partiture che sono un pezzo di storia della black music tutta. La lista di quelli che hanno campionato, in un modo o nell’altro, un pezzettino di queste tre mini-suite è lunghissima. Sparsi un po’ a caso e un po’ per importanza, è opportuno ricordarne alcuni: Tricky, Portishead, Mary J. Blige, Lianne La Havas, Vince Staples, Cormega.

“Ike’s Rap II” è suddivisa in due capitoli, con la seconda parte, “Help Me Love”, che è mera escandescenza soul, con il gruppo a diffondere un clima da serenata sulla 138esima strada.

I nove minuti di “Ike’s Rap III” vanno oltre e inumidiscono la stanza con il basso brassiano di Hudson e il canto di Hayes che posticipa il parlato ancora ansimante d’amore e molto altro. Il crescendo è flemmatico, come devono esserlo i preliminari d’altri tempi (e della miglior specie). È un amore virtualmente lontano, che però ribolle ovunque. La voce di Hayes sembra uscire dal cono di un vulcano effusivo spento da secoli e tende a sciogliersi come cioccolata al sole prima di cedere il passo alle congas.

Il quarto e ultimo episodio della saga “Ike” presta il fianco allo spartito di “A Brand New Me” di Jerry Butler, asciugandone l’enfasi ottimista grazie al piano, che ne fa un lento irresistibile, con il ritornello che muta in genuflessione. Il canto di Hayes è luce che si espande verso l’amore più totale. Il vecchio cappotto, le vecchie scarpe: per Hayes tutto è lì, ancora e per sempre, come anche “quel vecchio blues”. È la chiosa definitiva di un album che consacra, dopo i fasti escandescenti di “Hot Buttered Soul”, Isaac Hayes apostolo e mentore di un sensualismo soul forse mai più così passionale.