In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Programma ideato e condotto da Alberto Lorenzini

1. DAVID CROSBY "Music Is Love"

2. DAVID CROSBY "Cowboy Movie"

3. DAVID CROSBY "Laughing"

4. DAVID CROSBY "What Are Their Names"

5. DAVID CROSBY "Traction In The Rain"

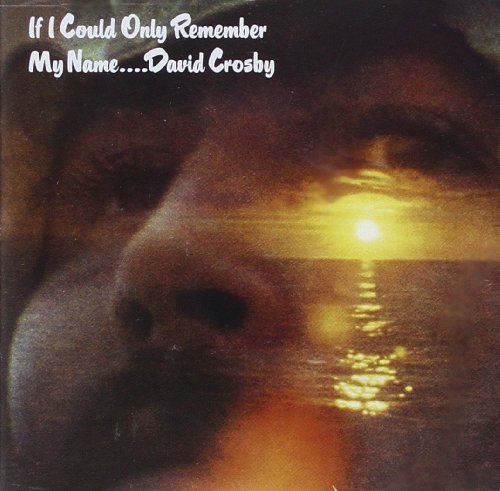

Già la copertina del disco è un messaggio sintomatico di come stessero per cambiare i tempi nell’assolata e musicale California, e più precisamente in quella fucina di psichedelia che per un buon lustro aveva sfornato autentiche gemme hippie, quale era San Francisco. L’era del flower power volgeva al termine, i sogni mostravano le loro prime crepe nel muro fatto di sogni rivoluzionari che andavano piano piano incrinandosi, mostrando quanto utopistico fosse un mondo fatto solo di “pace, amore e musica”.

Già la copertina del disco è un messaggio sintomatico di come stessero per cambiare i tempi nell’assolata e musicale California, e più precisamente in quella fucina di psichedelia che per un buon lustro aveva sfornato autentiche gemme hippie, quale era San Francisco. L’era del flower power volgeva al termine, i sogni mostravano le loro prime crepe nel muro fatto di sogni rivoluzionari che andavano piano piano incrinandosi, mostrando quanto utopistico fosse un mondo fatto solo di “pace, amore e musica”.

David Crosby, eterno hippy, proveniva, o meglio si era fatto le ossa nel gruppo dei Byrds ma l’idillio con il tiranno Roger McGuinn lo aveva portato nel giro di pochi anni alla sua dipartita. Insieme a Stephen Stills, ex Buffalo Springfield, e Graham Nash, ex Hollies, aveva fondato quella premiata ditta sintetizzata con le loro iniziali: CS&N.

L’esordio fu formidabile, con l’album omonimo: si spaziava dalle melodie beatlesiane di Nash, alle piu’ ruspanti sferzate chitarristiche di Stills, ma a brillare di una luce ambigua, erano soprattutto due tracce: “Guinnevere” e “Wooden Ship”, brani epocali, in cui è riassunto tutto l’essere David Crosby, con quei suoni avvolgenti, cerebrali, che si prestano perfettamente per nostalgici canti all’aria aperta. Dopo un solo anno, alla premiata ditta si aggiunse un altra leggenda del rock: il canadese Neil Young, anch’egli proveniente dalle file dei Buffalo Springfield. Il nome venne allargato in CSN& Y, e la leggenda impresse un’altra profonda orma nell’umida e soleggiata spiaggia californiana con “Dejà Vu”.

Era il 1971, quando tutti gli artisti principali che avevano dipinto quegli affreschi musicali della “love generation”, forse consapevoli che il tempo dei sogni ad occhi aperti stava finendo, come in una veglia funebre organizzata intorno a un falò notturno, si riunirono all’amico David Crosby, per consegnare ai posteri l’ultimo colpo di coda di quella corrente lisergica a cui molti giovani si erano abbeverati come acqua fresca in periodo di siccità. Graham Nash, i “Dead” Jerry Garcia, Bill Kreutzman, Mickey Hart, Phil Lesh, gli “Airplane” Jorma Kaukonen, Paul Kantner, Grace Slick, Jack Casady, un membro dei “Quicksilver” David Freiberg, e ultimi di questa prestigiosa lista, ma non certo per importanza, Neil Young e Joni Mitchell, tutti insieme unirono le voci insieme a quella di Crosby per formare un unico coro, e sempre insieme partorirono quell’ultimo, disilluso pensiero su quanto poteva essere e non era stato.

“If I Could Only Remember My Name” è il testamento musicale di un’epoca, spazzata via da un vento portatore di nuovi ideali che soppiantano quelli preesistenti, al punto da farli apparire già vetusti nonostante siano passati solo pochi anni dalla loro gioiosa ondata rivoluzionaria. Dal primo all’ultimo solco di questo disco si respira un’atmosfera complice, un’atmosfera che sa di club privato, ad uso e consumo di pochi intimi, quando la festa è finita e a spegnere le luci per ultimi rimangano solo gli amici più fedeli, ignari che quel tramonto premonitore fotografato in copertina possa segnare la fine di un’epoca. Un sospiro corale di voci amiche soffia un brano ancora, e quel che riecheggia è “If I Could Only Remember My Name”.

“Music Is Love”, ad opera di Crosby/Nash, ha un pastorale inizio soffuso di chitarra acustica, e leggeri battiti di mani sono il cuore ritmico pulsante che sorregge e segna il tempo di questa ballata in perfetto equilibrio tra folk e psichedelia; il testo è un chiaro esempio di cosa volesse essere hippie fin dentro le ossa, il cantato è semplicemente una ripetitiva coralità fra Crosby e Nash. “Cowboy Movie”, invece, è tutta farina del sacco di Crosby e richiama fortemente gli umori ambigui di “Wooden Ships”: il cantato è nostalgico e graffiante al tempo stesso, il ritmo è contrassegnato da un andamento nervoso che stoppa la melodia con un certa regolarità, una peculiarità questa che impedisce alla melodia stessa di liberarsi con la conseguenza di rendere più serena la struttura stessa del brano.

Grazie proprio a questi singhiozzanti sbalzi ritmici la canzone si mantiene sotto un luce densa di inquietudine, a stento repressa, tanto che il finale è un crescendo adrenalinico in cui la voce di Crosby cresce in tonalità perdendo quella limpidezza di partenza e alternandosi alle unghiate chitarristiche profonde di Kaukonen, che donano al brano quel crescendo di elettricità, punto di forza di questa melodia. Si passa poi a “Tamalpais High”, sempre di Crosby: un arpeggio psichedelico sottile e David che canticchia una melodia senza frasi ci accompagnano in un paesaggio sognante, camuffando colori e smussando spigoli sonori; la parte finale, invece, è contraddistinta da un solismo chitarristico, che si mantiene volutamente sottotraccia, quasi timoroso di rubare la scena al protagonista, o forse per non distorcere i tratti somatici di questa delicata ballata.

La successiva “Laughing” è un classico di Crosby, una fra le sue più belle composizioni di sempre. Si apre, o meglio continua il discorso musicale dal brano precedente, sempre attraverso gli stessi tratti sereni e lisergici, con una chitarra leggera come un refolo di vento nel suo accompagnamento, contrassegnato da piccole perle luccicanti di chitarrismo dal sapore country, piccole toccatine e fuga, che riescono a donare alla canzone stessa più profondità, quasi una eco senza eco. È ad opera di Crosby e Young, e di tutta la banda Dead, lo strumentale “What Are Their Names”, che potrebbe benissimo trovar posto in “Aoxomoxoa” o in “Anthem Of The Sun” del Morto Riconoscente: l’acidità raggiunge qui le vette più allucinate di quel suono che si presta così bene a esecuzioni fiume in concerti-trance; spicca l’inconfondibile marchio di Jerry Garcia, quello stile spezzettato teso a disegnare linee infinite verso la galassia psichica.

“Traction In The Rain” è tutta di Crosby e si sente, perché ritorna a galla quel suo fare così dolcemente sognante; il cantato, invece, è una dimostrazione di alta classe, a tratti è soavemente sospirato, in altri frangenti la voce si erge solo di poco, quel tanto che basta per dare carattere e forma alla struttura del pezzo, ma è l’intensità con cui scandisce le parole che stupisce: praticamente un recitato emotivo che non solo colpisce ma trapassa il cuore nella sua grazia vocale. L’arpeggio di “Song With No Word”, sempre di Crosby, ricorda molto quello di “Guinnevere”, e il cantato – come dice il titolo – è senza parole, ma bellissimo per quell’azzeccata melodia westcoastiana che ha in bocca il sapore forte della malinconia; il basso di Casady pulsa a intermittenza, senza una regolarità ben precisa, ma disegna trame musicali di fondo che ben si amalgano con le sferzate lontane di Kaukonen.

Come un’atipica opera concettuale, l’album prosegue in “Orleans”, vecchia canzone tradizionale riarrangiata da Crosby in una versione a cappella che riesce a fondere insieme trame vagamente gospel con sulfuree note lisergiche arpeggiate in sottofondo. L’ultima canzone è un altro strumentale, “I’d Swear There Was Somebody Here”, un mantra evocativo fatto di solo voci che si innalzano e si combattono fra loro, mischiando il sacro e il profano anche in ambito rock. È il suggello di un album epocale, che proprio in queste ultimissime melodie riecheggia i lirismi liturgici di un rito che si sta concludendo, ma che si rinnoverà per sempre, ricordandoci di un periodo in cui si credeva che il sole non tramontasse mai.

Stefano Pretelli