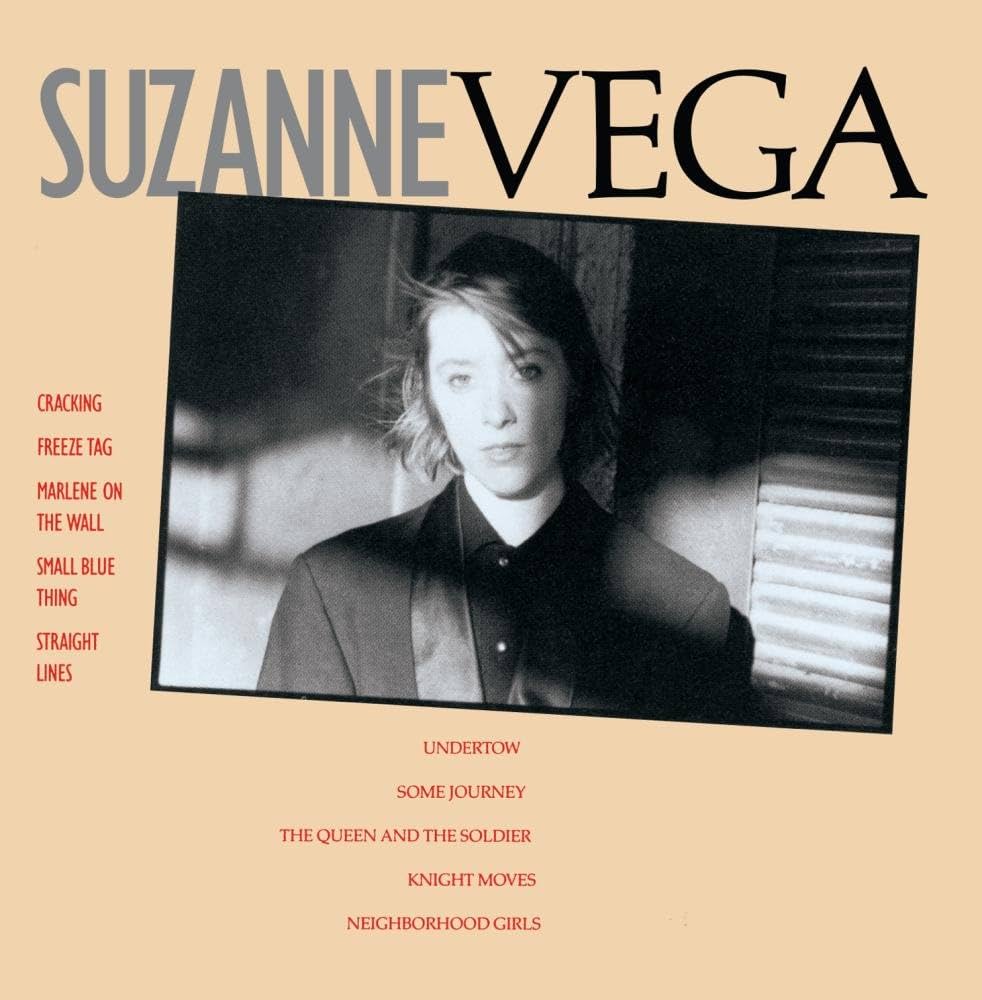

Suzanne Vega

“Suzanne Vega”, 1985 (A&M)

Songwriter, folk-rock

di Michele Saran

Suzanne Nadine Vega, classe ’59 e californiana di nascita, si trasferisce da piccola a New York, la New York abitata dai folksinger e mitizzata novella Babilonia da Lou Reed. Quando la ragazzina Suzanne muove i suoi primi passi nel mitico Greenwich Village, le appare – più che un mondo dimenticato – un parco giochi di memorie ed echi del passato, quasi una stupenda allucinazione, l’habitat ideale per le poesie che in segreto scrive mentre ancora va a scuola.

E’ solo dodicenne quando sua maestà Pete Seeger la invita sul palco per il suo primo concerto in assoluto. Da lì fama, reputazione e successo crescono esponenzialmente, fino a farla diventare una sensazione in tutto il quartiere, una delle più richieste performer. Arriva a registrare i suoi primi provini nelle riviste “Fast Folk” curate dal non più giovane cantautore e cultore folk Jack Hardy, e la loro circolazione si spinge oltre i confini del genere.

Le persone giuste s’innamorano di lei. La sua tecnica all’acustica, che esalta e ammoderna quella di Joni Mitchell, ma più ancora il canto dimesso, umile, persino afono e assente, fanno intravedere il limpido talento della giovane Vega a un volpone rock come Lenny Kaye e a Nancy Jeffries della A&M. La nuova gittata di provini del 1984 è solo una conferma: Kaye studia i giusti impasti cromatici da affiancare alle sue storie, e i relativi musicisti da impiegare (in realtà uno stuolo impressionante, considerata la rapida ascesa della ragazza). Ne risulta una perfezione di spontaneità, tutta immortalata nel primo long-playing omonimo pubblicato finalmente nel 1985, un debutto che canta con dolcissima apatia la piattezza metropolitana, e che si rivelerà influente anche in stili e generi limitrofi al nuovo folk-rock, una piccola e silenziosa rivoluzione.

L’apertura in punta di voce di “Cracking” (la chiusura di “Neighborhood Girls” è speculare, ma insolitamente vibrante e sostenuta southern-funk) imposta il tono globale senza la minima fatica, in un carillon crepuscolare che lambisce la stasi tibetana, mentre sprofonda nella sconsolatezza.

Seguono poesiole musicate con arrangiamenti domestici, amatoriali, più preda delle sue ossessioni che di una reale musicalità: la plumbea e sospirata “Small Blue Thing”, sottolineata da suoni elettronici bambineschi, ma anche da synth che dilatano la mestizia, è in realtà un flusso di coscienza cantabile, come se Vega avesse orchestrato alla bell’e meglio una sua immaginaria seduta psicanalitica.

Ancora più subliminale, impossibile e muta è “Freeze Tag”, affidata quasi solo al soffice tintinnare dell’acustica. Così nel refrain di “Knight Moves”, un gioiello da cantata barocca che agita brividi di desolazione, forse la più silenziosa nei suoi strozzati tocchi flamenco. Così “Undertow”, dagli accordi sbozzati nel buio della cameretta, concedendo solo poco spazio alla coralità drammatica di un ritornello che si spegne subito, quasi timoroso di scuotere la monotonia in cui è incastonato.

Forse un po’ troppo didascalica nei suoi intenti narrativi-metaforici è “The Queen And The Soldier” (anche se sembra presagire i canovacci celtici di Loreena McKennitt). Su tutto comunque si stagliano due maniacali cantilene a perdifiato: una glaciale, invocante “Some Journey”, guidata dal canto che sembra scomparire nelle sue stesse parole, nelle sue domande e negli angoli bui del suo animo, e soprattutto una “Marlene On The Wall”, capolavoro folk-rock di emozioni implose, che accarezza una visione assieme mitologica e malinconica.

Un classico del canto intimista femminile. La sua forza introversa e la sua magia d’atmosfera derivano da una sagace fusione delle sue componenti: voce onirica, testi cupi ma enunciati come in una favola, suoni insieme tecnologici e da camera, tocchi commoventi. Rarefatta sintesi di due inquietudini cozzanti, l’anelito di emancipazione dei 70 e il disagio urbano dei 90, profetizza – inconsapevolmente ma non troppo – una nuova generazione di cantautrici. Notevole la mise en place sfumata e a briglia corta dei turnisti (e dei produttori: su tutti il grande Kaye), cui Vega sembra addirittura trasmettere la propria mestizia; solo al vertiginoso violino elettrico di Darol Anger sul finire di “Some Journey” scappa uno sprint d’entusiasmo. Fu scoperto in Europa solo dopo gli hit galattici di “Luka” e “Tom’s Diner” del successivo “Solitude Standing” (1987). Riletto con arrangiamenti acustici nel decennio 2010 in tre dei quattro “Close-Up”.

https://www.ondarock.it/pietremiliari/suzannevega_suzannevega.htm